北アルプスの最奥部、黒部源流エリアへ

先日休みを利用して、憧れだった北アルプス最奥にある黒部源流エリアへ行ってきました。テント場や山小屋を利用しながらの5泊6日の山行でしたが、そこへ行ってみようと思ったきっかけは、伊藤正一・著『黒部の山賊』、やまとけいこ・著『黒部源流山小屋ぐらし』の2冊の本にあります。

どこの人里からも奥まった地にあるため、古くからの人間社会との関わりの記録はほとんど残っておらず、「日本最後の秘境」とまでいわれたこの山域。その地に山小屋文化を築き上げた伊藤正一が著した『黒部の山賊』には、戦国武将・佐々成政の埋蔵金伝説に引き寄せられるように集った様々な山師たちの逸話や、「山賊」と称された伝説的なマタギたちの活躍により山小屋が建設されていった経緯、また彼らが遭遇した多くの怪奇譚などが魅力たっぷりに語られています。

そんないわくつきの地ではありますが、やはり何よりの楽しみだったのは、黒部川のエメラルドグリーンや、アラスカにも例えられる広大な平原や百名山が織りなす雄大な景色。以下はそのレポートです。

室堂から五色ヶ原へ

まずは入り口の富山県・室堂へ。立山黒部アルペンルートや剱岳方面などへ向かう、多くの登山者で賑わう人気スポットです。

その室堂から、浄土山方面へ。

途中雪渓を越えたり、

イワギキョウや、ウサギギク、コバイケイソウなどの高山植物を足元に見ながら、

五色ヶ原へ。

この眺めはザラ峠からのもの。崩落を続ける立山カルデラ側の斜面がつくりだす景観は、ここが日本とは思えないほどの壮大さでした。

ちなみに上部中央にある小さな赤い屋根の建物が、この日に目指す五色ヶ原山荘になります。

五色ヶ原を歩き、

山荘そばのテント場にテントを張って、夕暮れに染まる山々を見ながら一日目を終えます。

五色ヶ原~スゴ乗越~薬師岳~太郎平

気持ちのよい翌朝の出発。

花を落としたあとのチングルマ。この実の形が風車(かざぐるま)に見えたことからその名がつけられたそうです。

台風の接近に伴い、周囲にはだんだん霧がかってきましたが、それはそれで幻想的な景色の中を歩き、

ヒマラヤっぽいチベット五色旗はためくスゴ乗越小屋へ到着。

この小屋のそばのテント場で、タイミング良く開催されていたトランジャパンアルプスレースの選手たちが通り抜けていく中(その後台風の影響で中止になりました)二日目を終え、

翌朝、百名山でもある標高2926メートルの薬師岳へ。

いよいよ台風の影響で風が強まり、残念ながら本来の雄大な山容を拝むことはできませんでした。

それでも時折現れる晴れ間に後押しされながら、

なんとか山頂へ。

ライチョウもいました。こんな荒天にこの標高にいるのですから、面白い鳥です。

激しい風に、羽根がむしりとられそうになっていました。今回の山旅では、ライチョウに2回会えました。

その後、稜線上で風速30メートルほどはあるかと思われる、身動きがとれないほどのすさまじい強風にあおられながら、たまたま一緒いた他の登山者たちと共に這うようにして下山しました。

強風のせいで大分疲弊しましたが、この日の宿、太郎平小屋へと向かいます。

黒部源流、薬師沢小屋へ

翌4日目、強風吹きすさぶ稜線を下って薬師沢小屋へ。

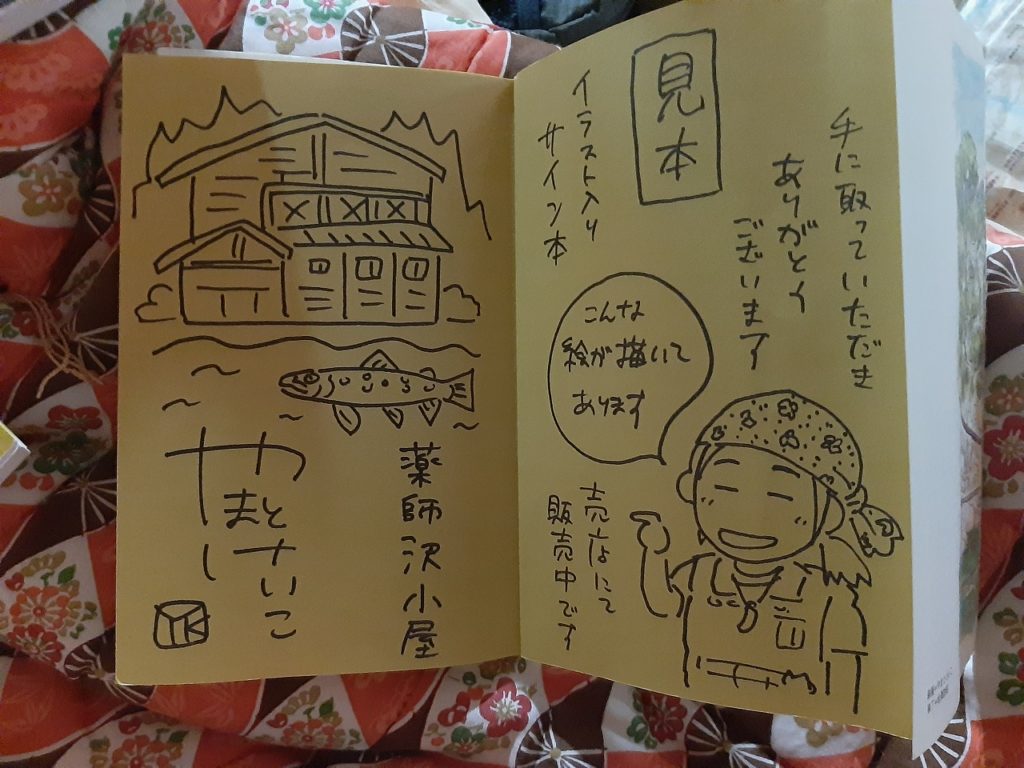

赤い吊橋が目印のこの薬師沢小屋が、今回の山旅のきっかけとなった本の一冊、『黒部源流山小屋暮らし』の舞台です。

『黒部源流山小屋暮らし』は、山小屋で働くイラストレーター・やまとけいこさんがそこでの暮らしを綴っもので、山小屋という下界とは隔絶された地で働くことの驚きや楽しさ、イワナの釣れる最高標高(2400メートル)ともいわれる、黒部川源流の自然の美しさが活き活きと描かれています。

そんなやまとさんは今シーズンも山小屋で働いておられ、嬉しいことにお話をさせていただくことができ、いい思い出となりました。

アルプスでは珍しく、常連の釣り客たちが多く訪れる宿である薬師沢小屋。

吉賀や匹見で渓流釣りの腕を磨き、今度はテンカラを携えて遊びに行きたいです。

「日本最後の秘境」雲ノ平~高天原

翌朝、薬師沢小屋から急登を登り、ついに「日本最後の秘境」雲ノ平へ。

雲ノ平のことは、うまく表現できないのですが、なんだかこの世の果てに来てしまったような気持ちになりました。

実際はいくつものルートが交錯しているので、決して果てなどではないのですが。

現代日本の世の流れとはまったく無関係に、この場所はただ存在しているかのようです。

平原の真中にぽつんと建つ山荘が、雲ノ平山荘。

『黒部の山賊』の著者・伊藤正一さんが「山賊」たちとともにこの地に建設し、現在はその息子さんである二朗さんが引き継いで運営されています。

2010年に新築された山荘、外観に当時を留めながら、内装は現代的にリフォームされたとても居心地のよい空間でした。

『黒部の山賊』に書かれてあるように、「日本最後の秘境」と呼ばれたこの雲ノ平では、獣たちの宴が繰り広げられたり、死者が呼びかける声が聞こえてきたりなど、多くの怪異譚が語られてきました。

しかしさすがに現代ではそうした話もなくなってしまったようで、小屋のスタッフの方(二朗さんの奥さん?)に尋ねてみると「8年間ここに住んでいるけど、そんな経験はしたことがない」とのことでした。

妖怪たちは一体どこへ行ってしまったのでしょう?

北アルプス最奥部・高天原の露天温泉へ

そして今回の山旅の終着地点、高天原へ。

およそどんな喧騒からも隔絶された湿原のそば、かつてここにあった鉱山の作業員の宿舎を改装してつくられた山荘で、他の登山者たちと「ずっとここにいたい…」と話していました。

その山荘から歩いて10分ほど。日本最奥の温泉ともいわれる露天温泉に浸かり、連日の山行の疲れを癒やす旅のしめくくりとなりました。

登山道について

ところで今回の登山、最近自分自身が「作業道づくり」の仕事を始めたこともあり、今までより登山道に目がいくようになりました。

登山者が歩きやすいように、けれど元々ある景観も損なわないように、という発想のもとでの登山道の作られ方は、今、私が取り組んでいることとよく似ていますし、特に大雪山で「山守隊」の方々が取り組まれている、本来の自然に沿った形での登山道を作る「近自然工法」などは、「大橋式作業道」とかなり近しい考え方のように思われます。

どのように道をつけるか、安全のための強度をどれほどに保つか、に配慮することはもちろんですが、石や木材や質の良い土など、道づくりのための資材をどう用意するかも頭の悩ませどころです。

里に近い森での作業ですら大変な手間がかかるのですから、歩荷が必要となる山奥となると、その大変さ、労力は、想像を絶します。

今回の登山中も、万年雪を雪かきして階段をつくったり、木道のそばで刈払の作業をしている方々(各山小屋のスタッフ?)の姿を見かけました。

自分のような一般の登山者は、登山道を整備してもらわないと何もできないも同然なので、ただただありがたいばかりです。

私自身も、今後は吉賀町のブナもある安蔵寺山の整備に参加させてもらう予定です。身近なところから、自分なりに登山文化に関わっていけたらと思います。